In Norwegen hat sich Elling – der bekannte Sonderling von Ingvar Ambjörnsen – nach vielen Jahren der Abwesenheit wieder zu Wort gemeldet. In einem Alter von fast sechzig haust er jetzt in einer Souterrainwohnung in einer alten Villa bei Oslo. Er ist im Netz überaus aktiv, mit Blogs, Kurztexten, Gedichten und anderem. Einiges davon gibt es auf der Facebook-Seite „Elling-Nytt“ (auf Norwegisch). Elling äußert sich hier auch zum Thema Speis und Trank.

Das Brot

Ich bin keiner, der andrerleuts Gespräche belauscht. Ich kümmere mich um meinen eigenen Kram und finde, andere sollten sich um ihren kümmern. Es interessiert mich nicht, worüber fremde Menschen sprechen. Andererseits hat man ja nicht immer die Wahl. In Straßenbahn und Bus z. B. sitzt man eng beieinander, und viele Fahrgäste werden laut, weil die Wagen solchen Lärm machen. Und dann gibt es natürlich die ewigen Mobiltelefone, die überall und immer in Gebrauch sind. Es ist physisch nicht mehr möglich, sich von den Bruchstücken fremder Leben zu distanzieren. Man selbst kann sich für das Schweigen entscheiden. Mehr Diskretion ist nicht möglich.

Eines Tages werde ich Zeuge eines Telefongesprächs, genauer gesagt, eines halben. Ich sitze in der Straßenbahn und versuche, eine von irgendwem hinterlassene Zeitung zu lesen, aber das ist nicht so einfach. Die Frau auf dem Sitz vor meinem telefoniert in einer Lautstärke, dass ich mich frage, warum sie auf das Telefon nicht gleich verzichtet. Aber egal. Es geht um Jugend und Essgewohnheiten. Genauer gesagt, um ihren Sohn, der offenbar so ungefähr Mitte zwanzig ist. Sohnemann isst nie Brot, wie sie berichten kann.

Na gut. Man hat es zur Kenntnis genommen, könnte ich sagen. Man speichert diese Information. An der nächsten Haltestelle steige ich aus. Minuten später kann ich ungestört meine Zeitung auseinanderfalten, auf einer Bank in einem Park unserer Stadt. Vogelsang und Kirchturmläuten in der Ferne. Und wenn man erst lange genug auf Erden gelebt hat, so weiß man ja: Es passieren die seltsamsten Dinge. Deshalb staune ich nicht allzu sehr, als ich Seite 36 erreicht habe und einen Artikel über, eben, junge Leute und Ernährung finde. Dort wird mitgeteilt, dass Brot, also das klassische Butterbrot, vom Speisezettel der heranwachsenden Generation so gut wie verschwunden ist. An den Ersatz, für den sich die Jugend entscheidet, will ich hier keinen Platz vergeuden. Der verdient nicht mehr als ein leicht verblüfftes Schnauben.

Die Stulle

Als ich Kind und jung war, war das Butterbrot, die „Stulle“, die Grundlage jeglicher Nahrungszufuhr. Ja, wenn man die beiden Grundpfeiler der Alltagskost nennen wollte, müssten man Brot und Kartoffel anführen. Die Kartoffel will ich diesmal übergehen und lieber zu einer späteren Gelegenheit wieder aufgreifen. Aber das Brot! Das belegte Brot! Es war unmöglich, sich auch nur einen einzigen Tag ohne Brot vorzustellen. Morgens: Belegtes Brot. Mittags: belegtes Brot. Abends: belegtes Brot. Oft auch als Hauptmahlzeit: Irgendein Eintopf, Fleischsuppe oder ein Linsengericht. Mit Brot. Heute wie damals. In meiner Kindheit kamen die vielen Zwischenmahlzeiten dazu, die Stullen, die Mutter ganz schnell schmierte, ehe man zu den Spielkameraden nach draußen lief – oder in meinem Fall, allein aufs Zimmer.

Wenn man in einem Supermarkt von heute einen Blick in die Brotregale wirft, ist es fast unmöglich, sich das begrenzte Angebot vorzustellen, das in meiner Kindheit und Jugend in dieser Beziehung existierte. Während man heute die Wahl zwischen einer fast unendlichen Liste von Brotsorten hat, war damals im Grunde nur die Rede von Kneippbrot und Vollkornbrot. Dazu gab es drei Sorten Weißbrot. Normales Weißbrot, Meterbrot und Heißwecken. So sah die Wirklichkeit in unserer kleinen Landesecke aus. Was im Samenland oder von mir aus auch in Hardanger vor sich ging, weiß ich bis heute nicht.

Von diesem Angebot nahm meine Mutter mit großer Selbstverständlichkeit immer das Kneippbrot. Und wenn wir im Laufe der Jahre auch über dieses und jenes unterschiedliche Ansichten hatten, kann ich mich doch nicht erinnern, dass wir jemals in Bezug auf unsere Wahl des täglichen Brotes aneinander geraten wären. Wir blieben dem Kneippbrot treu bis zu Mutters Tod im Jahre 1992, und in allen Jahren seither habe ich nie einen Grund gesehen, in dieser Hinsicht meine Ansicht zu ändern. Es komm schon vor, dass ich irgendeinen Neuankömmling aus dem Brotregal fische, aber immer kehre ich zum Kneippbrot meiner Jugend zurück. Dessen wunderbare knusprige Kruste, wenn das Brot frisch aus dem Backofen kommt, ist unübertroffen. Außerdem hält sich das Brot auch an den folgenden Tagen gut. Es altert mit Würde. Es bleibt lange köstlich.

Pastor Kneipp

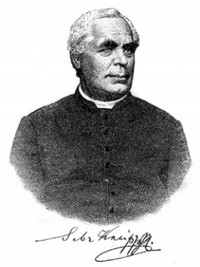

Dass dieses Brot jedoch einen Erfinder hat und einen Namen, der auf diese Person hinweist – auf den Gedanken komme ich einfach nicht. Jeden Tag verzehre ich dieses Produkt aus Vollkornmehl und Weizenmehl und habe keine Ahnung, dass hinter allem der Pastor und Professor Sebastian Kneipp (17. Mai 1821 – 17. Juni 1897) steckt. Fast ein ganzes Leben bleibt das so. Bis ich durch Zufall (durch eine kleine Zeitungsnotiz) von diesem geistlichen Professor aus Bayern erfahre.

Als Erstes finde ich es durchaus grandios, Pastor und Professor zugleich zu sein. Glaube, Gebet und Demut treffen auf strikte Tatsachen und unerbittliche Naturgesetze und verschmelzen zu einer höheren Einheit. Als er beschließt, nach dem optimalen täglichen Brot für Klein und Groß zu suchen, tut Pastor Kneipp das im Namen des Herrn. Es ist nicht schwer, sich vorzustellen, wie Kneipp betend am Feldrain kniet. Aber wenn es darum geht, grobes und feines Weizenmehl gegeneinander abzuwägen und Hefe und Salz hinzuzufügen – ja, dann sehen wir den Wissenschaftler den Plan betreten, und das noch dazu mit deutschem Fleiß und deutscher Genauigkeit. Obwohl er am 17. Mai das Licht der Welt erblickt hat, wusste er vermutlich nicht einmal, dass das Brot, mit dem er experimentiert, Generationen von Menschen in einem nordischen Land prägen wird, das seinen Nationalfeiertag an Kneipps Geburtstag begeht. Er ist ein Wohltäter Norwegens, ohne das auch nur zu ahnen. Und ohne, dass besagtes Volk etwas über ihn weiß. So kann das Leben also mit uns spielen.

Sebastian Kneipp war offenbar eine schillernde Persönlichkeit. Nicht nur hat er das Kneippbrot erfunden, sondern auch die Kneippkur. Eine Art Wasserbehandlung des menschlichen Körpers, basierend auf Wanderungen durch feuchtes Gras. Auf nackten Füßen. Wer jemals im Sommer den eigenen Leib solchen Unternehmungen ausgesetzt hat, gern am frühen Morgen oder bei Sonnenuntergang, wird wissen, dass der alte Professor Kneipp kaum von der schwärmerischen Sorte war. Barfuß durch feuchtes Gras zu wandern wirkt lindernd bei allerlei Leiden, das gilt als unwiderlegbare Tatsache bis zum heutigen Tag. Es ist gesund für den Körper und gesund für die Seele. Kneipp gründete überall in Deutschland und bald darauf in Europa Kliniken und Kuranstalten. Sein Buch „Meine Wasserkur“ gibt es in vielen Antiquariaten, und ist es kein seltsamer Gedanke? Bald sollte ein anderer und viel düsterer Herr mit einem komischen Schnurrbart durch just dieselben bayerischen Gefilde streifen, mit einem ganz anderen Buch mit ähnlichem Titel in Gedanken? Doch. Es ist seltsam. Denn diesem kleinen Kerl war nur sein persönlicher Kampf wichtig. Kneipp dagegen sorgte sich um seinen Nächsten.

Aufgrund meiner persönlichen Finanzlage befindet sich „Meine Wasser“ ein Stück außerhalb meiner Reichweite, aber ehrlich gesagt: Ich glaube, ich habe das Wichtigste der Überlegungen dieses Professor-Pastors über Gesund und Wohlergehen trotzdem begriffen. Wenn ich ab und zu barfuß im feuchten Gras des Gartens meine täglichen Stullen zu mir nehme, glaube ich, seinen frischen Hauch in Rücken und Nacken zu spüren. Und vom jenseitigen Ufer des Totenflusses her das Jungmädchenlachen meiner Mutter zu hören. Und das ganz ohne irgendein Gefühl von Unbehagen oder Unheimlichkeit.

Belag? Butter oder Margarine?

Ja, dazu darf ich mich wohl an der nächsten Wegkreuzung äußern. E